授業事例

リアルタイム型 × 語学国際日本学部 上級日本語(文章表現)I/II

柳澤 絵美 先生

授業概要・オンラインの活用状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

リアルタイム

| 講義の特色 |

|

|---|---|

| 開講期間 | 2020年度上級日本語(文章表現)I/上級日本語(文章表現)Ⅱ:春学期/秋学期 |

| 配当年次 | 1年生 |

| 開講地区 | 中野キャンパス |

| 履修人数 | 13~18(学期によって異なる) |

| 使用言語 | 日本語 |

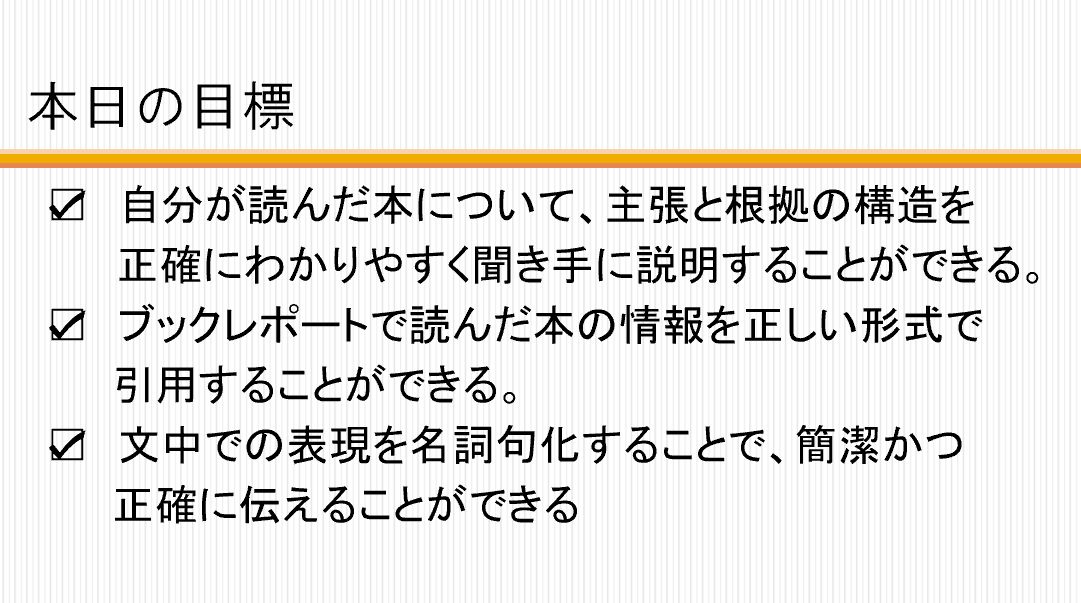

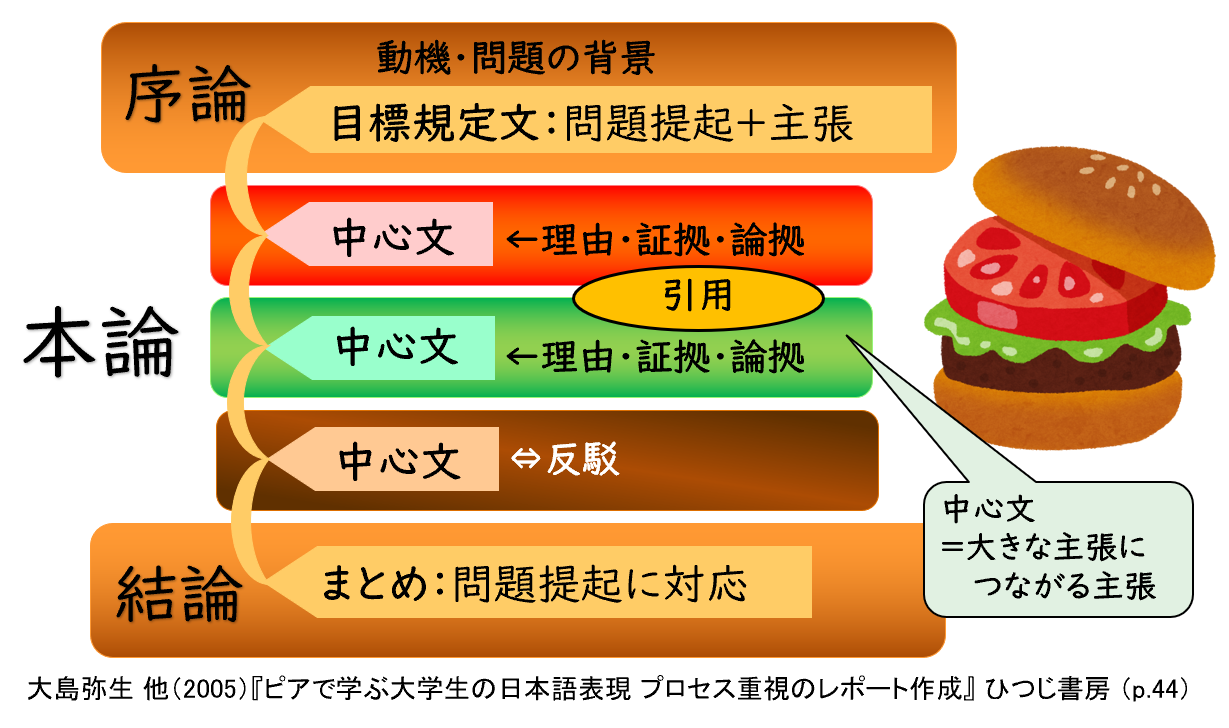

| 到達目標 | この授業では、大学での授業活動に必要とされる日本語の文章表現の基礎技術を学ぶ。具体的には、ブックレポートや大学で求められるレポート・論文が、適切な形式・構成で、適切な日本語表現を用いて書けるようになることを目指す。 |

| オンライン授業としての特長 |

|

オンラインを活用した授業方法・内容

リアルタイム形式

| 使用ツール | Zoom, PowerPoint |

|---|---|

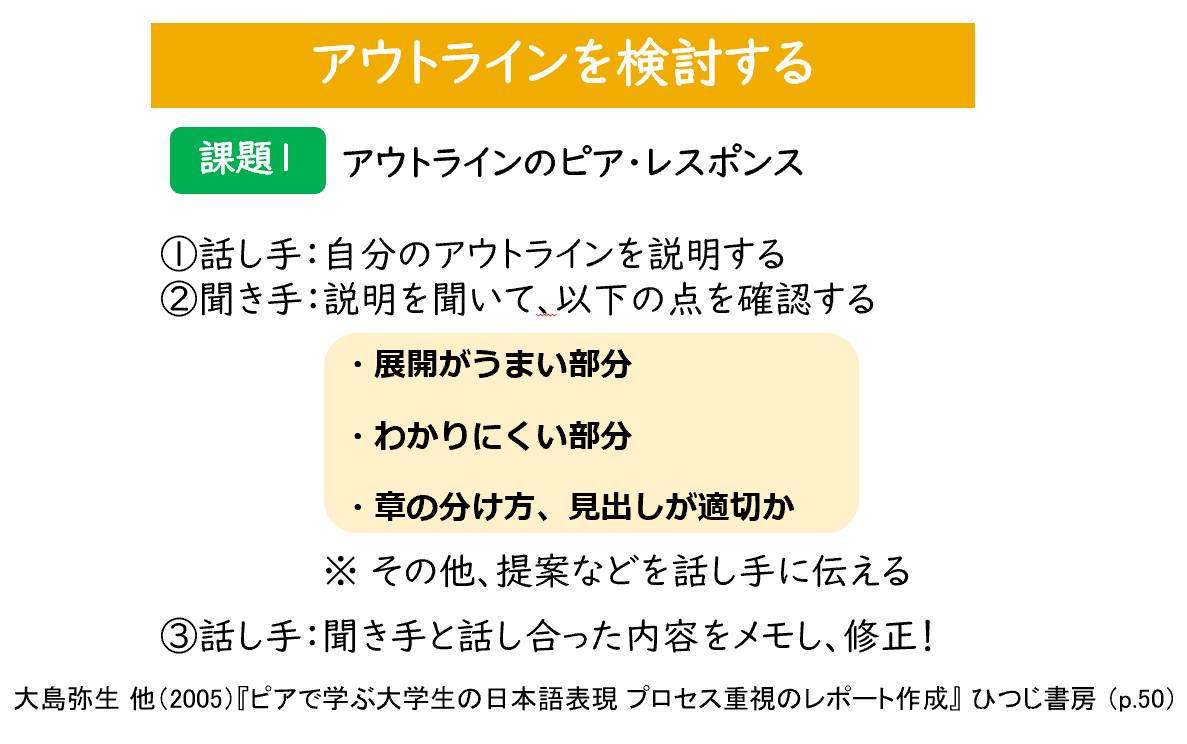

| ツール活用方法 | ・各種資料や説明の文言を提示する際には、PowerPointを使用 ・授業における説明、各種練習、学生同士のやりとりなどは、Zoomで実施 ・ピア活動やグループワークには、Zoomのブレイクアウト機能を使用 |

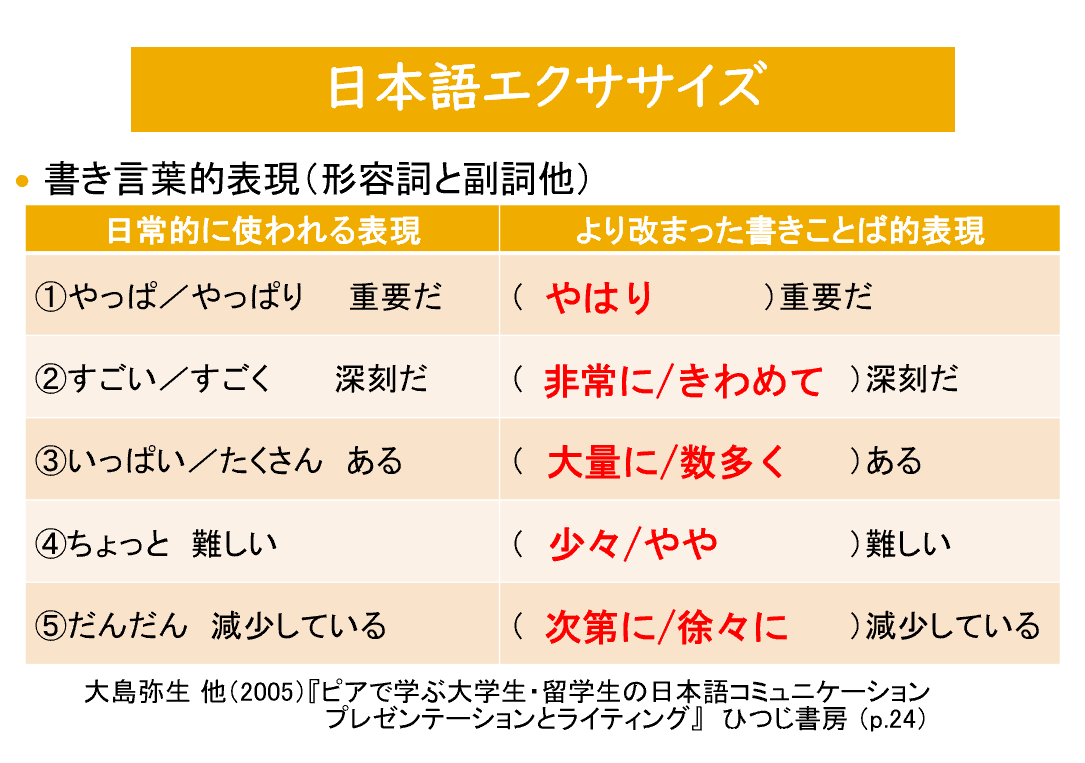

| 内容 | ①その日の学習目標の提示と大切なポイントの説明 ②ピア活動、グループワーク(問題がある文章の分析、レポートの相互チェックなど) ③日本語の表現などに関する練習問題 ④課題の説明 |

予復習の指示、成績評価の方法

| 予習 | ・次回の授業で扱うための作文やレポートの準備 |

|---|---|

| 復習 | ・その日の授業で学んだことの整理と振り返り ・アカデミックな文章に使われる表現や語彙の復習 |

| 成績評価 | 春学期:指定課題40%、ブックレポート30%、授業前後の課題20%、発表10%、 秋学期:レポート40%,事前事後課題 35%,発表15%,授業への参加度10% |

学生とのコミュニケーション

| 学生とのコミュニケーション方法 | Zoom |

|---|

工夫や苦労したこと

| 工夫した点 | ・オンライン授業では対面時と比べて、コミュニケーションが取りにくいため、教員からの一方的な講義や解説ばかりにならないように、また、学生が自分たちで気づきを得たり、アイデアを出し合ったりして学びが深められるように、Zoomのブレイクアウト機能を活用した学生同士のやり取りやピア活動を積極的に取り入れるようにした。 ・授業の最初にその日の目標を明示し、授業後にはその目標がどの程度達成できたかなどについて、Oh-o! Meijiのアンケート機能を使って振り返りを行った。このステップを踏むことで、学生は自身の学びについて内省や確認をしながら、授業を履修できたと考えられる。 ・授業後に継続してZoomを開いておき、学生からの質問や相談などに対応する個別対応の時間を設けた。また、メールやOh-o! Meijiのレポートフィードバックなどでも、できるだけ丁寧に学生への対応をするように努めた。 |

|---|---|

| 苦労した点 | ・春学期の最初の時点で「学生にZoomでの顔出しを強制しないように」という方針が示されたこともあり、学生に顔を出すことを強く求めなかったところ、徐々に顔を出す学生が減っていったため、学生とのコミュニケーションを取ったり、反応を確認したりすることに苦労することがあった。 |

| 失敗した点 | ・ペアやグループの組み方によっては、ディスカッションなどが上手く行かず、ブレイクアウトセッションにおいて十分な話し合いや活発なやり取りなどができないことがあった。 ・対面授業であれば、クラス全体の様子が見えるため、必要に応じて、すぐに教員がサポートに入れるが、Zoomのブレイクアウトでは、全てのグループの様子を同時に把握することは難しいため、十分なサポートができなかった。 |

| アイデア | ・グループワークや教員と学生とのやり取りなどを多く行う少人数のリアルタイム配信授業では、学習者に極力顔出しをしてもらうようにする。 ・この科目は1年生の必修科目であり、2020年度入学者は、対面授業を一度も経験しないまま、授業が始まったため、授業時間を少し使って学生同士が交流できる機会を設け、人間関係が少しできてから授業を実施すると、様々な活動が円滑にできるようになると考えられる。 |

| 改善した点 | 2019年度は、この科目を担当していませんでした。 |

授業に関連のある画像