授業事例

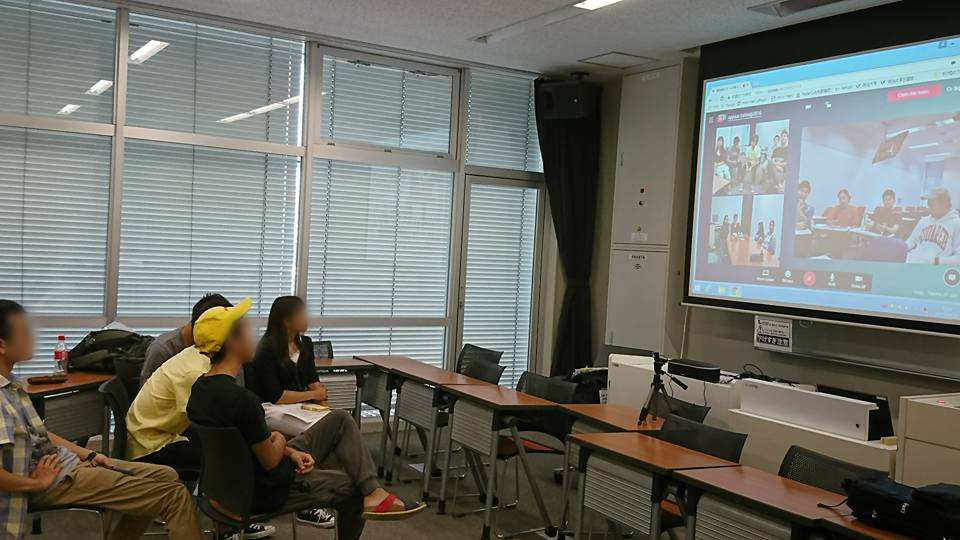

対面/リアルタイム/オンデマンド併用型 × 演習商学部 特別テーマ実践科目C 「オンライン国際交流講座 ラテンアメリカ・カリブ地域異文化交流プログラム」

中林 真理子 先生

授業概要・オンラインの活用状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

対面とリアルタイム

対面

| 講義の特色 |

|

|---|---|

| 開講期間 | 2009~2017年度春・秋学期、2021年度春学期 |

| 配当年次 | 1~4年生 |

| 開講地区 | 駿河台キャンパス |

| 履修人数 | 10名程度(年度、開講学期により変動あり) |

| 使用言語 | 日本語/英語併用 |

| 到達目標 | ラテンアメリカ・カリブ(LAC)地域の異文化を真に理解し、様々な分野で将来日本と同地域の国際的なパートナーシップの橋渡しに貢献する人材を育成するため、ビデオカンファレンス等を活用した国際交流を行う。 |

| オンライン授業としての特長 |

|

オンラインを活用した授業方法・内容

リアルタイム形式

| 使用ツール | Zoom |

|---|---|

| 内容 | 協定校の学生とのビデオカンファレンス |

予復習の指示、成績評価の方法

| 予習 | 報告ファイルの作成 |

|---|---|

| 復習 | ビデオカンファレンスのフィードバックを評価シートに書き込む。 |

| 成績評価 | 授業内のディスカッション(ビデオカンファレンス等の準備を含む)への参加(50%)、春学期終了レポート (30%)、成果報告会での報告(20%) |

学生とのコミュニケーション

| 学生とのコミュニケーション方法 | メールによる連絡;WhatsApp、Facebook Oh-o!Meijiを通じた資料の共有とアーカイブ化 |

|---|

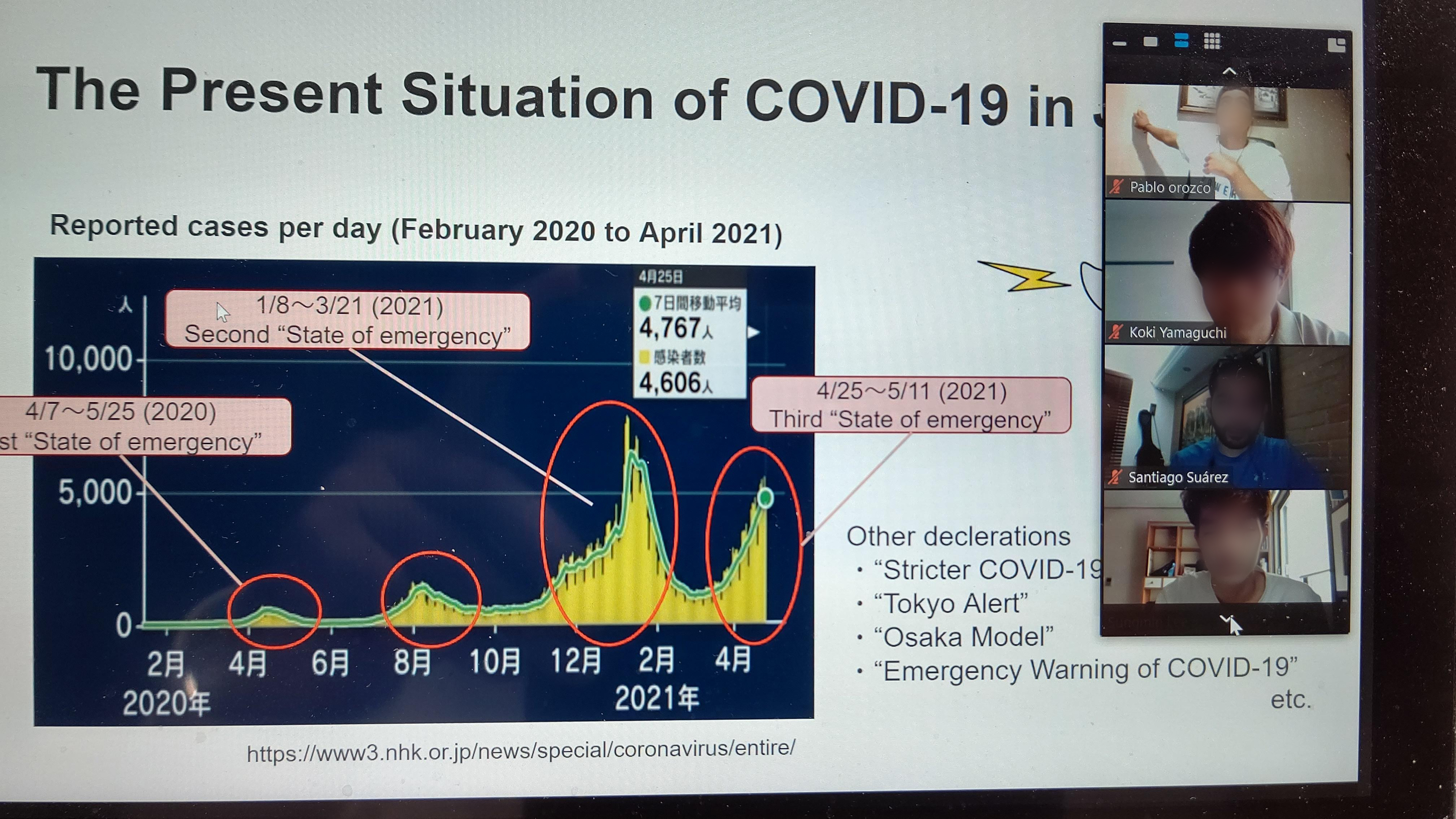

工夫や苦労したこと

| 工夫した点 | ・ラテンアメリカ・カリブ地域とは時差(12時間程度)があり、協定校とリアルタイムで共同で活動可能な時間が限られており、授業時間外のモーニングモジュールを活用することがあった。 ・協定校の学生との交流は共通言語となる英語を使用した。 ・駿河台キャンパスのNELを拠点に、メディア支援事務室(旧ユビキタス教育推進事務室)との連携を密にして、ビデオカンファレンスをより効率的に実施可能な技術的情報確保に務めた。 ・ビデオカンファレンスの成果を極力大学HPに記事として発信した。 |

|---|---|

| 苦労した点 | ・ビデオカンファレンス相手の協定校の都合で急遽スケジュールが変更になったり、接続がうまくいかないこともあるため、常に代替となる授業プランを用意しておく必要がある。 ・受講生の人数や語学力が毎年異なるため、受講生が確定してから授業実施方法を再調整する必要がある。 ・授業の準備に多大な時間と労力を要する |

| 失敗した点 | ・ビデオカンファレンス用の英語でのプレゼンテーション資料作成など負担が大きく、途中で受講をやめる学生が出やすい。 |

| アイデア | ・協定校関係者とWhatsAppグループを作成し、日常的に交流する。 ・カンファレンスの途中でZoomのブレイクアウトルームを活用し複数の部屋に分かれて同時並行でプレゼンテーションを行うことで、100分の授業時間内で報告と議論の時間を十分に確保している。 ・学生が各種情報機器の活用法について学習し提案したことを極力採用することで、学生の参加意識を高める。 ・国際機関で活躍する明治大学OB、授業のOBとOGなどに適宜ゲスト参加してもらうなどして、学生がロールモデルを見ながら学習できる環境にした。 |

| 改善した点 | 以前よりZoomを使用していたが、教室のマイクやスピーカーの設置状況が改善し、また学生がZoomの使用に慣れ、さらに自宅から接続することも可能になり、接続時のストレスが軽減され、ビデオカンファレンスそのものの内容の充実により注力できるようになった。 |

授業に関連のある画像