授業事例

リアルタイム/オンデマンド併用型 × 講義国際日本学部 インターネットと社会A

岸 磨貴子 先生

授業概要・オンラインの活用状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

リアルタイム/オンデマンド併用

| 講義の特色 |

|

|---|---|

| 開講期間 | 2020年度春前期 |

| 配当年次 | 2~4年生 |

| 履修人数 | 40 |

| 使用言語 | 日本語 |

| 到達目標 | 本授業の到達目標は、メディアの観点からインターネット社会を分析・理解することを目的としています。クォーター制の授業(2コマ連続の7回授業)で、それぞれの到達目標は、次のとおりです。 (1) メディアリテラシー(ML)の系譜を理解し、インターネット社会において必要なMLが何か、その理由(MLの必要性と意義)を説明することができる。 (2)メディアを通した経験について身近な事例を取り上げ、批判的に分析・考察することができる。 (3)メディアで描かれること/描かれないことについて、多様な媒体でのメディアのニュースを取り上げ、分析・考察することができる。 (4)真実とは何か?ーメディアと現実についての研究を外観し、インターネット空間における様々な言説や社会運動を分析し、その可能性と問題点を分析、考察することができる。 (5)メディア表現に含まれるイデオロギーをテキスト分析を通して、「多文化共生」をテーマにそれを阻害する要因を分析し、促進するためのメディア活動を提案することができる。 (6)カルチュラル・スタディーズの研究知見を概観し、文化に視点をおいて、インターネット環境を分析することができる。 |

| オンライン授業としての特長 |

|

オンラインを活用した授業方法・内容

リアルタイム形式

| 使用ツール | ・Zoom(オンラインリアルタイム) ・YouTube ・Googleの共同編集アプリ ・LINE(ビジネスアカウント) ・iPad ・サブディスプレイとしてのモニター ・クラスウェブ |

|---|---|

| ツール活用方法 | ・Zoom(オンラインリアルタイム):全体シェア、グループ活動 ・YouTube:講義ビデオの配信 ・Googleの共同編集機能(Slide, Spreadsheet):協働学習 ・Google Document:講義ノートの共有(受講生の関心に基づいて適宜参考文献などを追加。板書の記録を追加) ・Jamboard:板書 ・iPad:板書およびスライドに書き込みながら説明/サブディスプレイ ・LINE(ビジネスアカウント):グループワーク中の個別の質問対応 ・クラスウェブ:受講生同士の議論/ミニレポート |

| 内容 | (1)講義映像を事前にクラスウェブでシェアし、予習を促します。 授業開始時に「本時の目的、方法、評価」について説明し、講義映像の視聴を促します。2回見る学生もいれば、そこで初めて見る学生もいます。すでに講義映像をみた学生とは、この視聴時間に議論を少人数ではじめます。 (2)講義映像視聴後、全体シェアリングをします。講義映像をもとに議論を行います。すぐに全体で議論することもあれば、チャットを使って、Think Pair Shareをしてから全体にすることもあります。 (3)講義映像に示した複数の課題をブレイクアウトルームでグループ単位で実施します。Google Slide/Spreadsheet/Jamboardを使わせることでグループ活動の様子をモニタリングし必要に応じて指導をします。 (4)グループ課題を全体でシェアします。グループで深めたこと、全体で深めたことをクラスウェブで言語化し、他の人の投稿に対してさらに会話を展開するように促します。 (5)クラスウェブの議論を次の授業で取り上げ、さらに理解を深めます。 |

オンデマンド形式

| 作成ツール | ・Adobe Premiere Pro |

|---|---|

| 動画の平均時間 | ・30分程度 |

| 内容 | ・導入(イントロ) ・本講義の目的と評価 ・講義 ・課題の説明 ・まとめ ・文献紹介 |

予復習の指示、成績評価の方法

| 予習 | ・講義映像の視聴(YouTubeで共有) ・講義ノート(Google documentで共有) |

|---|---|

| 復習 | ・議論を通してよりクリアになったことを確認するため講義映像の再視聴(授業後1週間閲覧可能) ・毎回の授業後の課題(クラスウェブに投稿)に対して他の受講生のコメントに返信 |

| 成績評価 | 毎回の課題:60% グループ課題:30% 最終課題:10% |

学生とのコミュニケーション

| 学生とのコミュニケーション方法 | <授業内> ・Zoom(リアルタイムオンライン) ・Zoomチャット ・LINEビジネス(個別の質問) ・Googleの共同編集アプリで課題へのフィードバック <授業外> ・Oh-o!Meiji内ディスカッション機能 ・メール |

|---|

工夫や苦労したこと

| 工夫した点 | <講義映像の制作と活用> ・IDに基づく教材制作(講義映像の構成など) ・授業の流れがわかりやすいように、授業内容をシリーズ化 ・聞くことに集中できるようテキストではなくイラストなどを多用 ・講義ビデオには字幕を入れる ・反転授業ではあるが、動画の視聴は授業内で時間確保 ・事前に動画視聴をしている学生とは、他の学生が動画視聴をしている間、ディスカッションをはじめる ・講義映像に加えて講義ノートの配布(Google document) ・講義ノートのアップデート(学生の関心に基づいて情報追加) ・到達目標を明確に示し、ルーブリックを提示 <インタラクティブにするための工夫> ・意見が出やすいようにペア、グループ、全体という流れでの議論 (例:ピアインストラクション、Think Pair Share、ピアレビュー) ・グラフィックファシリテーション ・沈黙を受け入れる <グループワーク> ・ゴールを明確に示す。グループ活動中の介入が難しいため、明確に目的と方法を示す。 ・相互にプロセスを確認できるようにGoogle Slideなどを利用 ・ブレイクアウトのグループワークでは、ファシリテータなど役割を事前にきめる(役割を明確にする) ・Zoomの名前表示に番号をいれて固定(毎回同じ番号にすることで出欠確認やグループ配分がしやすい) |

|---|---|

| 苦労した点 | ・講義映像の制作と修正に時間がかかること ・カメラオンの文化をつくること ・フリーライダーへの対応 ・評価(グレードがつけにくい) |

| 失敗した点 | ・評価基準(ルーブリック)が厳しすぎたり、甘すぎたりしたこと ・不明確な指示をしてしまった課題に学生が困ったことがあった。 |

| アイデア | ・Instructional Designの基本原則:目標ー方法ー評価を明確にする。 何ができたらできたとするのかを明確に示さないと学生は、どこまでやればいいか(他の学生に相談できないので)不安になり、頑張りすぎてしまう。そのため、ルーブリックなどで何ができたらよしとするのかを明確に示す。 ・講義映像の再生は1.5倍速など受講生が選択できるため、ゆっくり目に話して、受講生が速さを調整できるようにした。 ・字幕をつけることで、ノートをとりやすくしたり、移動中(電車など)でも視聴できるようにした。 ・学生同士の共同を重視した課題にするため、ケーススタディやジクソーメソッドなど共同が前提となる授業方法を取り入れた。 |

| 改善した点 | 2019年(教室での授業)と2020年度からのオンライン授業では、教室の環境(利用できる物理的環境)は違いますので、授業設計は基本的に違います。具体的には次の6点です。 ・毎回、授業を完結させる(前提条件を揃えにくいため) ・授業をシリーズ化する(見通しをもって講義を受けれるように) ・グループワークの時間を十分にとる(社会的てがかりが少ない分、コミュニケーションに負担と時間がかかるため) ・授業への多様な参加を認める(発言だけでなく、チャット、反応ボタンなど多様な方法で参加できるようにする) ・評価の基準と観点を明確に示す(他の学生の様子がわからないため、頑張りすぎてしまう学生がいる) ・受講生が受講方法を選択できるようにする(反転授業の講義映像部分の視聴するタイミングを授業内/外など選択できる) |

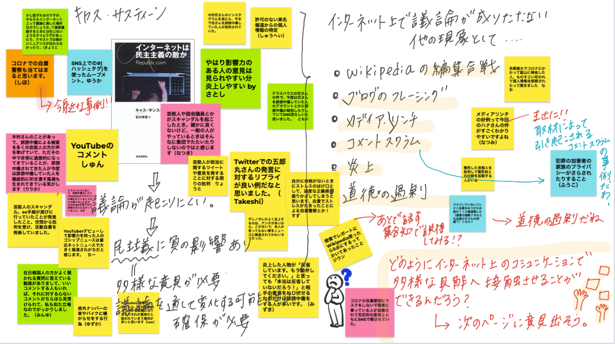

授業に関連のある画像